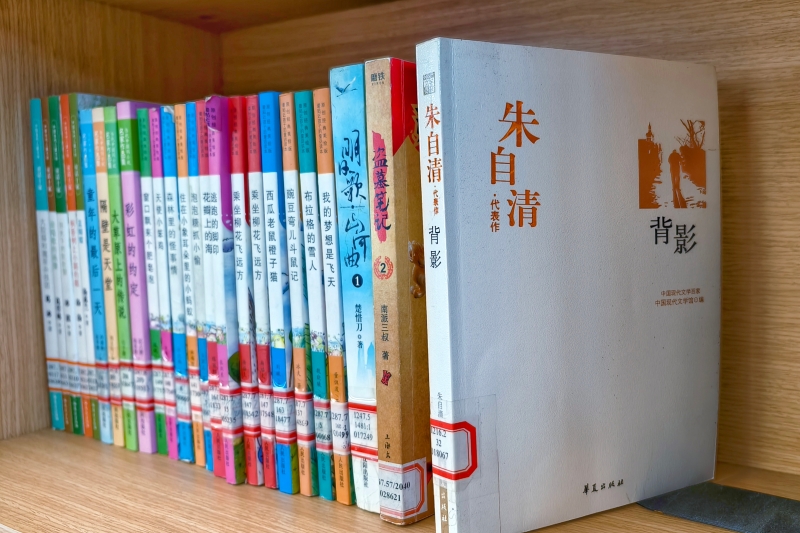

午后,我陪儿子去图书馆读书。无聊之际随手拿起一本《朱自清散文诗集》,目光不由自主地落在《背影》一文。本想随便看看,却不料这一读,让我这个身为父亲的人,在安静的角落里认真地重读了一遍。

学生时代的《背影》,只留在记忆中对“四次背影”的解析,以及“我与父亲不相见已二年余了”的开头背诵,考试时对“橘子象征父爱”的解释。那时的我,像许多叛逆少年一样,对文本中的情感无动于衷,甚至认为作者有些多情。父亲买橘子的背影,对我来说,仅仅是考试中要掌握的一个知识点。

如今重新阅读,我才发现了曾经忽略的诸多细节。朱自清描绘的父亲那蹒跚的步伐,努力攀登铁路边的情景,已不再是简单的修辞,而变成了真实的痛感。在图书馆,儿子翻看着绘本,不时抬头找寻我的踪迹,确认我还在视线中,便又安心地继续他的阅读。这一幕,与《背影》中的描写形成了鲜明的对照,父母与子女之间,是一场又一场的确认与告别。

朱自清在文末写道:“在晶莹的泪光中,又看见那肥胖的、青布棉袍黑布马褂的背影。”此刻,我终于明白,这泪水里不仅藏着对父亲的思念,也包含了对曾经的不理解的悔恨。

重读《背影》,最让我心碎的是那句常被忽略的话:“我那时真是聪明过分,总觉他说话不大漂亮,非自己插嘴不可。”这不仅是对自己的反思,也是所有子女在成为父母后共同拥有的思考。当我们亲自承担起父母的角色,才能真正明白父母的苦心与付出,也更加深刻地体会到朱自清散文中那份深沉的情感。这种角色的转换,确实让人感慨万千。